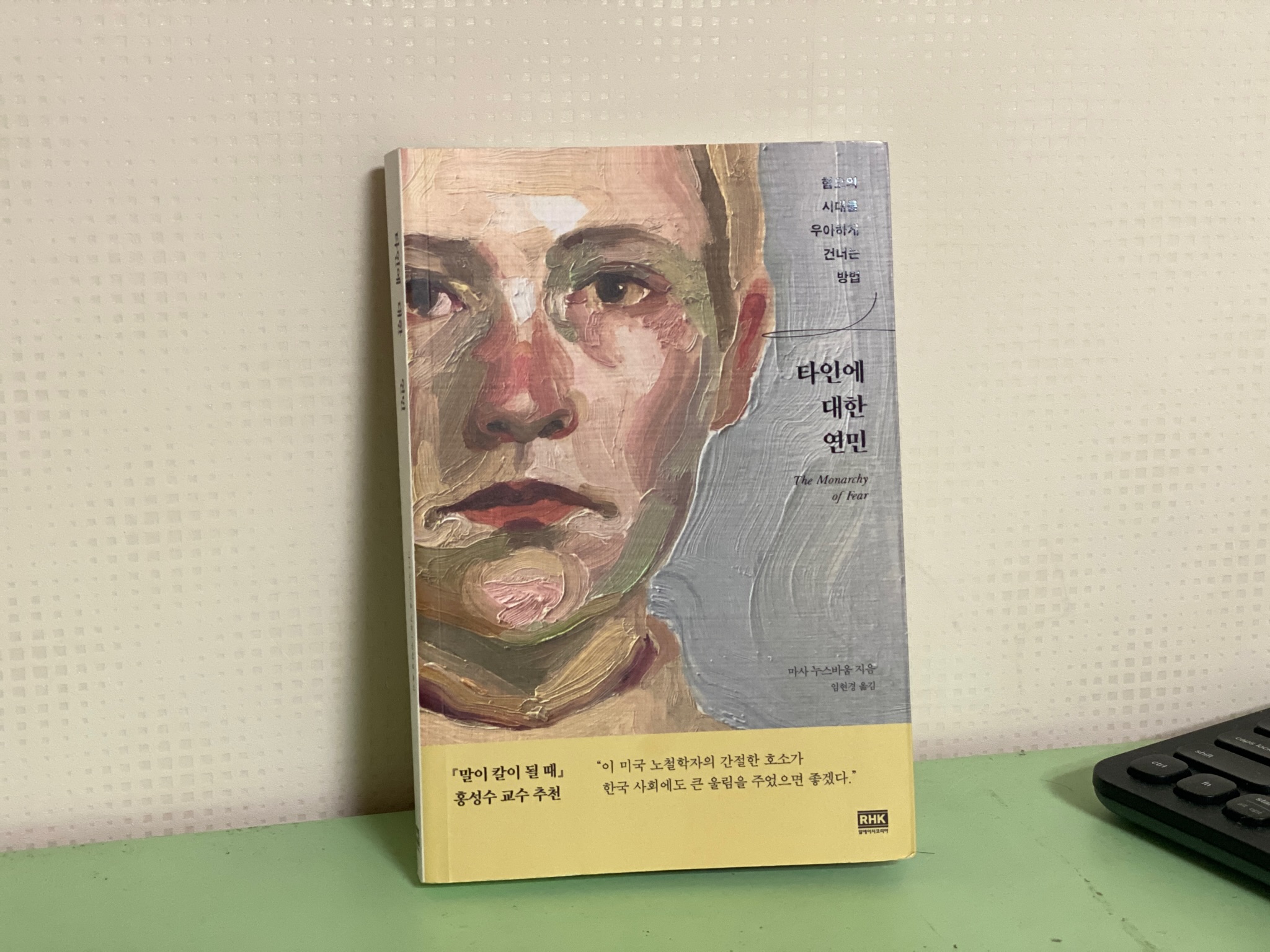

10월 진주 독서모임 : 타인에 대한 연민 | 먼북소리

독서모임이 있는 오늘이 하필이면 야간자율학습 감독이다. 빡빡한 일정이라 야간자율학습 감독을 바꾸기가 쉽지 않다. 금요일에 야자감독을 하면, 주말이 짧아지는 효과까지 있다. 그래도 한 분 선생님이 기꺼이 바꿔주셔서 오늘 모임을 할 수 있었다. 8교시 수업이 있어 수업을 마치고 나니 5시 30분. 학생들이랑 잠시 이야기하다가 자전거를 타고 집으로 오니 6시 10분. 딸 한번 안아주고 저녁 먹고, 조금 남은 부분을 읽다보니 금방 7시가 되었다.

더 많은 분들이 참석하기로 하셨지만, 오늘 모임에 모인 사람은 3명이다. 독서모임을 위해서는 적어도 3명이 필요한 게 아닌가 싶다. 둘이서 하면, 질문하고 답하느라 잠시 딴 생각할 틈이 없어진다. 대화에는 늘 빈틈이 있어야 하고, 그 빈틈은 사람이 만들어 줄 수 있다.

이미 이전 블로그 글에서 썼지만, 자꾸 “두려움을 극복할 수 있는 개인의 방책”에 초점을 맞추고 읽게 되었다. 자꾸 미운 짓만 하는 누군가를 생각하며 책을 읽어 나갔다. 그 사람을 어떻게 인정하고 받아들여야 할까. 마사 누스바움이 말하는 것처럼, 희망이 있는 미래로 나아가기 위해서 어떻게 관계를 맺고 유지해 나갈 수 있을까.

저자가 보여주는 방법은 분명해서 이건 마치 답을 알고 찾아가는 미로같았다. 인생의 진리, 우주의 진리는 역시나 멀리 있는 게 아니라, 가까이 있으나 실천하지 못하는 것인가? 저자는 사랑을 꺼내든다. 300페이지의 책에서 저자는 차별과 혐오를 구분하고, 두려움과 분노와 혐오의 관계를 파악하고, 비난과 비판과 시기와 질투를 구분한다. 그리고 오로지 희망만이 우리에게 희망이 된다고, 기꺼이 희망을 선택해야 한다고 주장한다. 세상에 어떤 당위도 없다고 논지를 펼치다가 결국 우리가 행동하기 위해서는 희망을 선택하고, 행동해야 한다고 말한다.

어쩌면 저자가 간디나 넬슨 만델라나 마틴 루터킹 주니어를 예로 들었을 때 간파했어야 했을 수도 있다. 하지만, 저자의 논조를 그대로 따르게 된다.

나는 그저 앙갚음하고 싶어하거나, 위협적으로 분노만 한 적이 언제인지 떠올려 보았다. 다행히 최근에는 타인을 향해 분노를 표출한 적 없다. 그리고 늘 관계가 파국으로 가지 않도록 애쓰고 있다. 지난번 독서모임에서 이야기 나왔던 것처럼, 나만 다른 사람을 배려하면 억울한데 라는 생각도 스멀스멀 장마철에 오바이트하는 하수구 맨홀처럼 들썩이지만, 잘 이겨내고 있다. 결국 내가 좀 더 좋은 사람이 될 희망을 가지고 있기 때문이다. ‘지는 게 이기는 거’라는 데, 지는 건 지는 게 맞지 않나. 마치 정신승리 같은 문구지만, 다시금 곱 씹게 된다. 져줄 수 있는 사람. 더 아량있는 사람만이 지기를 선택할 수 있다. 내가 만들고 가꾸는 관계는 모두 그렇지 않은가. 원망하고 앙갚음 하면 무엇이 남게 될까.

책 속에서 가장 마음에 들었던 구절 중 하나가 간디의 말씀이었다. “눈에는 눈”으로 대하면, ‘결국 모두 장님만 남게 된다.’ 응징에 응징으로 갚게 되면 세상은 사라지지 않을까. 전쟁은 마땅히 없어져야 한다고 생각하면서도, 우리는 가끔 죽일만큼 누군가를 미워하고, 확 내 눈앞에서 사라져 버려라 라고 기도하기도 하지 않나.

단, 저자가 말하는 사랑이 누군가의 죄를 개인이 용서하라는 것은 아니다. 그저 누군가의 행동과 그 사람 자체를 구분하려고 애쓰는 것, 그것부터나 희망을 실천하는 시작이라고 했다. 이쯤 되면, 저자는 독자들에 대한 희망이 대단한 것 같다. 나는 아무래도 간디도, 만델라도, 마틴 루터킹도 될 자신이 없는데, 저자는 믿음을 전하고 있다.

구체적인 방법 중에 내 마음을 끄는 게 있다. 어쩜 곧 시도해볼 지도 모르겠다는 생각이 들기도 한다.

성당 미사에 참석하면 뭘 어떻게 해야 하지?